結論は?

ホシッカ/Python主任専門官

ホシッカ/Python主任専門官・C言語は新しく追加しにくい。

・自分で言語を開発することになった

・たくさんの失敗があっても、それでも乗り越えた。

・改良を積み重ねてすぐに公開した。

・AI開発するならPythonが主力言語!

つまり?

C言語じゃ、やりたいことを柔軟に追加できないんだよ〜!

誕生の背景

1989年末で開発のきっかけ

1989年末、オランダのプログラマーであるグイド・ヴァンロッサムは、CWI(数学・情報科学センター)に所属していました。当時、研究所では分散オペレーティングシステム「Amoeba」の開発が進められており、その運用や管理を効率化するために使いやすいスクリプト言語が求められていました。

しかし既存の言語ではそのニーズを十分に満たすことができず、シェルスクリプトは複雑な処理に不向きであり、C言語は強力ではあるものの小規模なツール開発には過剰で扱いづらいものでした。

そこでグイドは、自ら新しい言語を設計・開発することを決断し、後に世界的に普及することになるPythonの原点が生まれたのです。

C言語には優れた点も多くありましたが、開発効率の面では扱いづらい部分もありました。特に小規模なツールやスクリプトを作るには過剰で、柔軟性に欠けていたのです。

そうした背景から、グイド・ヴァンロッサムは1989年のクリスマス休暇を利用して、自ら新しい言語の開発に着手しました。これが後に世界的に普及することになるPythonの始まりでした。

既存言語の限界

当時、UNIX環境ではシェルスクリプトが広く利用されていました。シェルスクリプトはファイル操作や簡単な自動化には便利でしたが、複雑な処理や大規模な開発には不向きであり、データ構造や例外処理を扱うことは困難でした。

一方で、C言語はAmoebaのカーネルや低レベル部分の開発には適していましたが、管理ツールや小規模なプログラムを作成するには冗長で、効率的とは言えませんでした。さらに、メモリ管理やポインタ操作が必須であるため、初心者や研究者にとっては敷居が高い言語でもありました。

こうした状況を踏まえ、グイド・ヴァンロッサムは「シェルの簡便さとCの力強さの中間を取る言語」を目指し、新しいプログラミング言語の開発に着手しました。これが後にPythonとして結実することになります。

当時のC言語は強力である一方、学習コストが高く、大量のコードを書く必要がありました。そのため効率的にツールを量産するには不向きで、より扱いやすい言語の必要性が強く意識されていたのです。

教育用言語ABCからの学び

グイド・ヴァンロッサムは、Pythonを開発する以前に教育用プログラミング言語 ABC の開発に関わっていました。ABCは文法が簡潔で「読みやすさ」に優れており、初心者が学びやすい言語として設計されていました。しかし、いくつかの致命的な問題があり、広く普及することはありませんでした。

具体的には、外部システムとの連携が弱く、実務での利用には適していませんでした。また、拡張性が乏しく、ユーザーが独自にライブラリを追加することができなかったため、研究や教育の枠を超えて活用することが難しかったのです。

この経験からグイドは、「読みやすさだけでは不十分であり、拡張性と実用性を兼ね備えた言語こそが必要だ」という重要な教訓を得ました。こうした反省が、後にPythonの設計思想へと直接つながっていきます。

グイドはABCで得た失敗と教訓を糧に、改良を重ねながら新しい言語の構想を練りました。その積み重ねがPythonの誕生につながり、現在ではAIやデータ分析など最先端分野でも活用される言語へと成長したのです。

Python設計の具体的な工夫

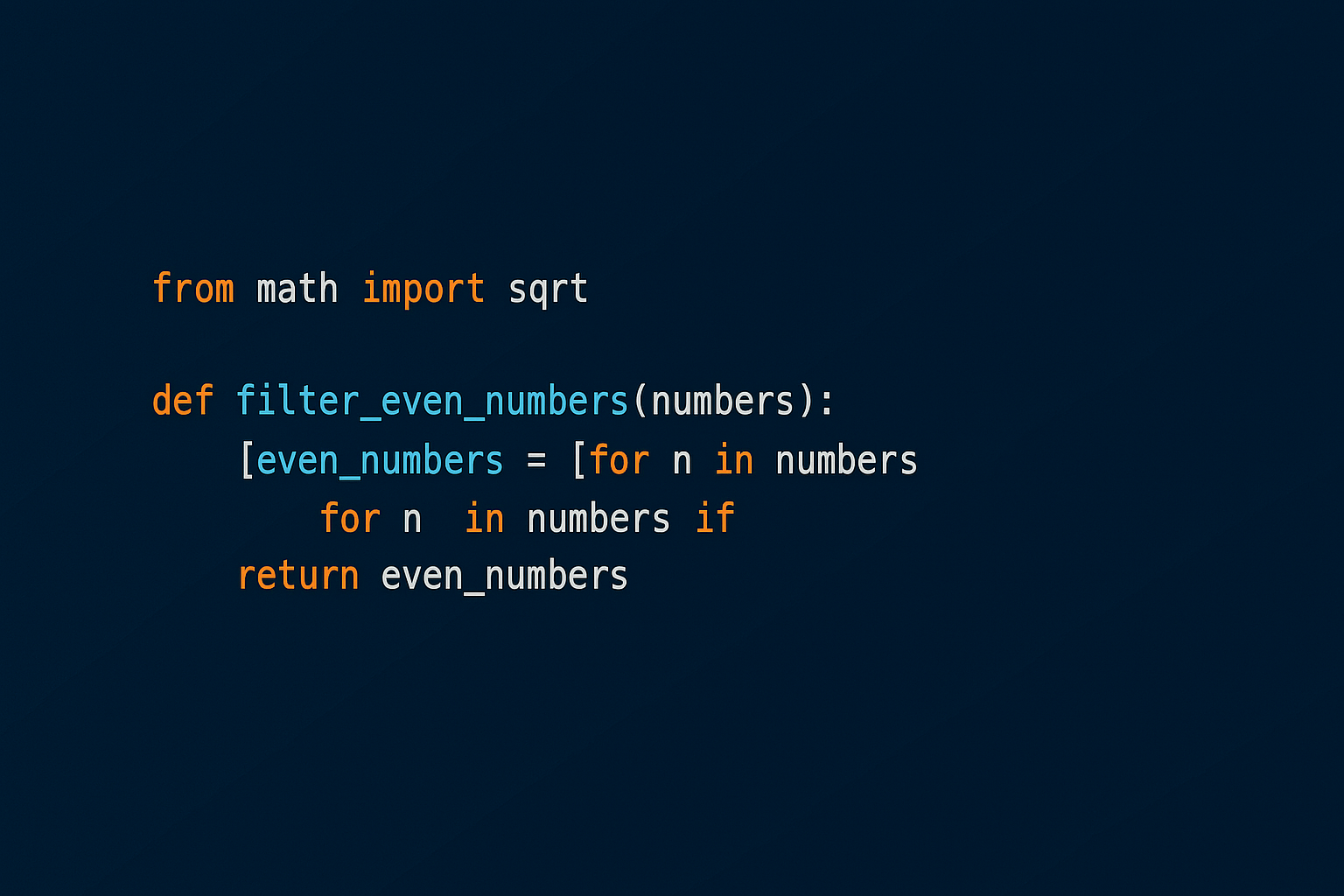

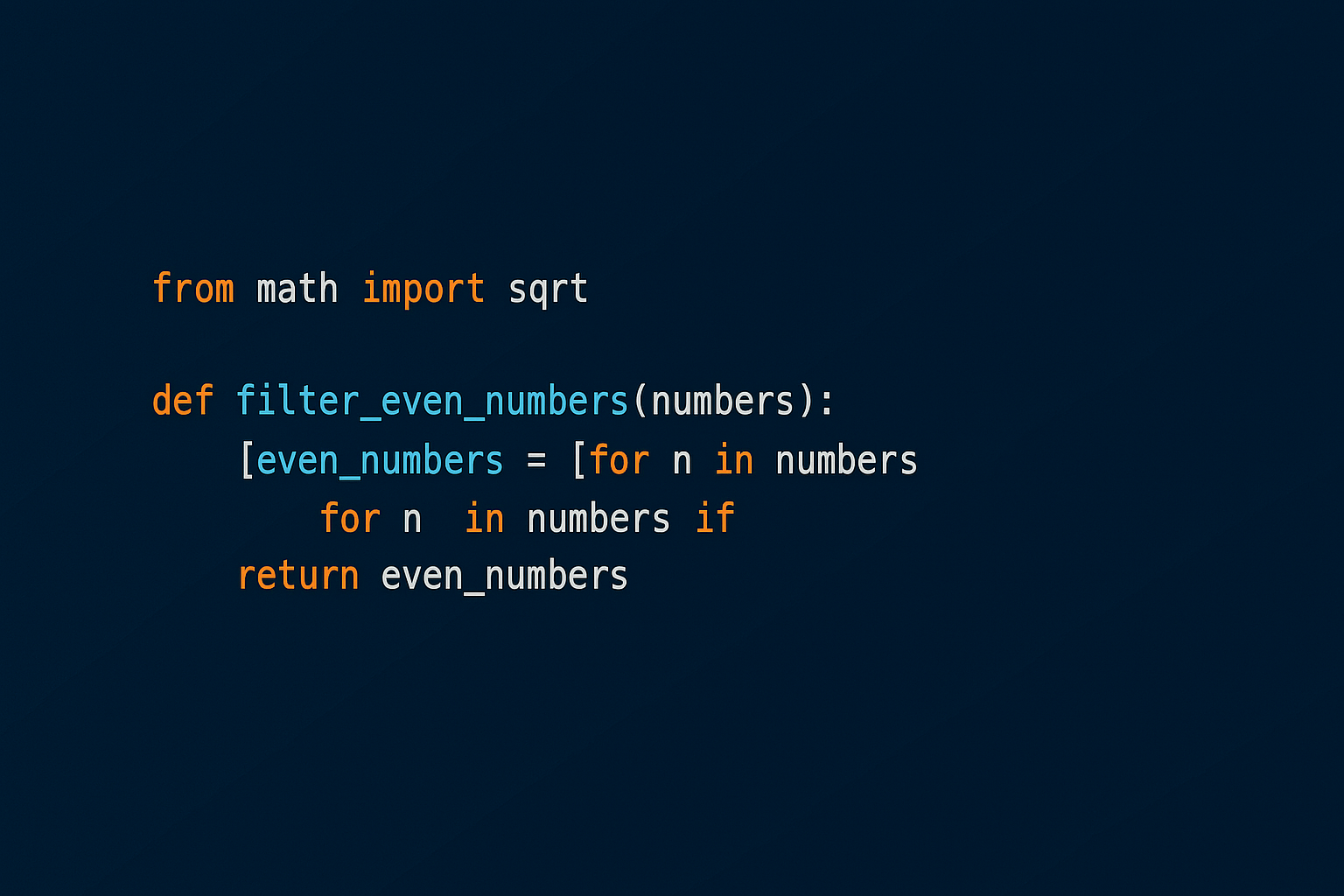

Pythonの設計には、いくつかの革新的な工夫が盛り込まれていました。まず、インデントによるブロック構造を採用した点が特徴的です。従来の言語で一般的だった波括弧 {} を廃止し、インデントを文法に組み込むことで、誰が書いても読みやすいコードを強制する仕組みを実現しました。

さらに、豊富な組み込み型を初期版から備えており、リストや辞書、文字列などを標準でサポートしました。これにより、シェルやC言語では扱いづらかったデータ構造を簡単に利用できるようになり、開発効率が大幅に向上しました。

また、例外処理の仕組みを導入したことで、エラーを明示的に扱えるようになり、堅牢で信頼性の高いプログラムを記述できるようになりました。

加えて、モジュールシステムを備えたことも重要です。外部ライブラリを簡単に追加できる仕組みにより、教育用言語ABCが抱えていた「拡張性不足」という課題を克服し、実務でも利用可能な柔軟性を持つ言語へと進化しました。

要するに、Pythonは「わかりやすさ」を最優先に設計されたことで、従来の言語とは一線を画す独自性を持つプログラミング言語となりました。インデントによる構造化、豊富な組み込み型、例外処理、モジュールシステムといった工夫はすべて、読みやすさと実用性を両立させるという設計思想に基づいています。この思想こそが、Pythonを教育から実務、さらにはAIやデータ分析の分野にまで広く普及させる原動力となったのです。

最初の公開

1991年2月、グイド・ヴァンロッサムはついに Python 0.9.0 を一般公開しました。この段階でPythonはすでに「単なる試作」ではなく、実務に耐えうる完成度を備えていました。

具体的には、以下のような機能が最初から搭載されていました。

クラス

オブジェクト指向プログラミングを可能にし、コードの再利用性や拡張性を高めていました。これは当時のスクリプト言語には珍しい機能であり、Pythonを「教育用」から「実務用」へと押し上げる要因となりました。

例外処理

エラーを明示的に扱える仕組みが導入されており、プログラムの安定性を確保できました。これにより、単なる小規模スクリプトではなく、堅牢なアプリケーション開発にも対応できるようになったのです。

関数

処理を部品化して再利用できる構造を備え、複雑なプログラムを整理して書けるようになりました。これにより、初心者でも「分かりやすい構造」でコードを組み立てられるようになりました。

リストや辞書などのデータ型

初期版から強力な組み込みデータ構造を提供しており、シェルスクリプトやC言語では扱いづらかった複雑なデータ処理を簡単に記述できました。特に辞書型は「キーと値の対応」を直感的に扱えるため、後のWeb開発やデータ処理に大きな強みとなりました。

モジュールシステム

外部ライブラリを簡単に追加できる仕組みを備えており、教育用言語ABCが抱えていた「拡張性不足」を克服しました。これにより、ユーザーは必要に応じて機能を拡張でき、Pythonは「閉じた教育用言語」ではなく「開かれた汎用言語」として成長する基盤を得ました。

これらの機能が揃っていたことから、Pythonは公開当初から「最初から実用的な言語」として設計されていたと言えます。単なる学習用の言語ではなく、研究や業務の現場でもすぐに活用できる完成度を持っていた点が、後の急速な普及につながりました。

いきなり完成度の高い状態で公開されたため、1990年代に入ると研究者や開発者の間で急速に利用者が増えていきました。教育用の言語にとどまらず、実務でも活用できる点が評価され、コミュニティが形成されていったのです。

公開後の進化

公開後(1994)

1994年、Pythonは大きな節目を迎えました。この年に公開された Python 1.0 では、標準ライブラリが整備され、言語としての基盤が一層強化されました。これにより、ユーザーは基本的な機能をすぐに利用できるようになり、開発効率が大幅に向上しました。

さらに、このバージョンでは 関数型プログラミングの要素 が導入されました。具体的には、lambda、map、filter、reduce といった機能が追加され、処理をより柔軟かつ簡潔に記述できるようになったのです。これらの機能は、Pythonが「シンプルでありながら表現力豊かな言語」として進化していく重要な一歩となりました。

成熟期(2000〜2008)

2000年、Pythonは大きな転換点を迎えました。この年にリリースされた Python 2.0 では、リスト内包表記やUnicode対応、ガーベージコレクションといった新機能が導入され、言語としての表現力と安定性が大幅に向上しました。これにより、より複雑な処理や国際化対応が可能となり、研究から実務まで幅広い分野で活用できる基盤が整えられました。

さらに同年、Pythonの発展を支える組織として Python Software Foundation(PSF) が設立されました。これにより、開発は個人主導からコミュニティ主導へと移行し、世界中の開発者が協力して言語を進化させる体制が確立されたのです。

また、この頃から Django や Flask といったWeb開発フレームワークが登場しました。これらのフレームワークはシンプルかつ強力なWebアプリケーション開発を可能にし、企業や研究機関での採用を後押ししました。Pythonは教育用言語の枠を超え、Web開発の分野でも急速に存在感を高めていったのです。

大改革と普及(2008〜2020)

2008年、Pythonは大きな転換点を迎えました。この年に公開された Python 3.0 では、後方互換性をあえて切り捨て、文字列の完全なUnicode化や print 文の関数化など、大胆な設計変更が行われました。これにより、将来の拡張性を優先した新しい基盤が整えられ、Pythonは次世代に向けた言語へと進化を遂げました。

しかし、この決断は大きな挑戦を伴いました。2008年から2020年までの12年間にわたり、Python 2系と3系が並行して使われる状況が続いたのです。Dropboxをはじめとする大規模サービスや主要ライブラリの移行には数年を要し、コミュニティ全体での努力が必要とされました。

そして 2020年、ついにPython 2.7の公式サポートが終了しました。これを機にPythonは完全に3系へ統一され、言語の進化は一層加速しました。以降、AIやデータ分析、Web開発などの分野でPythonは事実上の標準言語として定着し、世界的な普及を果たすことになります。

現在(2020〜2025)

Pythonは、AIやデータ分析分野の標準言語として定着しました。NumPy、Pandas、TensorFlow、PyTorch、Jupyter Notebookといった強力なライブラリが普及し、Google、Netflix、NASA、金融機関、大学など世界中の組織で幅広く採用されています。これにより、Pythonは研究から産業まで、最先端の技術開発を支える基盤となりました。

さらに、教育分野でも「最初に学ぶ言語」として広く利用されています。中学から大学まで世界的に普及し、初心者がプログラミングを学ぶ際の入り口として定番の存在となっています。

技術的な進化も続いており、2024年にはPython 3.13が登場しました。このバージョンでは実験的なJITコンパイラやGIL(Global Interpreter Lock)の除去オプションが導入され、従来から指摘されていた速度面の課題に挑戦しています。

そして2025年現在、Python Package Index(PyPI)にはすでに 60万以上のパッケージが登録されており、AI、Web、データ分析、自動化、セキュリティなどあらゆる分野で活用されています。Pythonは「読みやすさ」と「拡張性」を武器に、教育から産業、そして最先端の研究までを支える世界標準の言語へと成長したのです。

ちなみに、2025年現在もグイド・ヴァンロッサムは活動を続けています。2019年に一度は引退を表明しましたが、2020年にマイクロソフトへ入社し、Pythonの性能改善に取り組んでいます。

彼の存在は、Pythonが今なお進化し続ける言語であることを象徴しています。

名前の由来

「Python」という名前は、大蛇を意味するものではありません。グイド・ヴァンロッサムが名付けの際に参考にしたのは、イギリスのコメディ番組 『Monty Python’s Flying Circus』 でした。彼はこの番組のユーモアや遊び心を好んでおり、プログラミング言語にも同じように「堅苦しくなく、楽しく使えるものにしたい」という思いを込めて「Python」と名付けたのです。

このように、Pythonの名前には「楽しさ」と「親しみやすさ」を重視する設計思想が反映されており、単なる技術的なツールではなく、開発者が気軽に扱える言語であることを象徴しています。

設計哲学

Pythonの設計思想は、「The Zen of Python(Pythonの禅)」と呼ばれる原則に代表されます。そこでは「美しいは醜いより良い」「明示的は暗黙的より良い」「シンプルは複雑より良い」「可読性は重要である」といった価値観が示されており、コードを書く際の指針として広く共有されています。これらの思想は、単なる技術的な選択ではなく、プログラミングをより人間にとって理解しやすく、扱いやすいものにするための哲学として位置づけられています。

また、Pythonはその思想を具体的に体現するために、インデントによるブロック表現を採用しました。従来の言語で一般的だった波括弧 {} を使わず、インデントを文法に組み込むことで、自然に整理されたコードを書くことを強制します。この仕組みにより、誰が書いても読みやすく、統一感のあるコードが生まれるよう設計されているのです。

その設計哲学は「人間に近いプログラミング言語」とも言え、従来の機械寄りの言語とは一線を画しています。つまり、Pythonは「人間に寄り添うように設計されたプログラミング言語」として位置づけられるのです。

世界的普及の理由

Pythonが世界的に普及した背景には、いくつかの明確な理由があります。

まず、学習しやすさが挙げられます。文法がシンプルで直感的なため、初心者でも短期間で習得でき、プログラミング教育の入門言語として広く採用されています。

次に、豊富なライブラリの存在です。数値計算のためのNumPy、データ処理のためのPandas、機械学習のためのTensorFlow、Web開発のためのDjangoなど、多様な分野を支えるライブラリが整備されており、開発者は複雑な機能を簡単に利用できます。

さらに、Pythonは強力なコミュニティを持っています。PEP(Python Enhancement Proposal)文化によって改良案が公開され、世界中の開発者が議論に参加できます。誰でも言語の進化に関わることができるオープンな仕組みが、Pythonの継続的な発展を支えています。

最後に、Pythonの多用途性も大きな魅力です。教育からWeb開発、AI、データ分析、自動化、セキュリティまで、幅広い分野で活用されており、まさに「万能言語」として世界中で利用されています。

Pythonは「堅牢さ」と「親しみやすさ」を兼ね備えた、わかりやすさを最優先したプログラミング言語と言えるでしょう。

現代への影響

Pythonは、現代において 「技術の民主化」 を実現した言語として大きな役割を果たしています。AIやデータ分析といった高度な分野は、かつて専門家だけの領域でした。しかしPythonのシンプルな文法と豊富なライブラリにより、学生やビジネスパーソンでも容易に活用できるようになり、最先端技術が広く一般に開かれることとなりました。

さらに、技術的な進化も続いています。2024年に登場したPython 3.13では、実験的なJITコンパイラやGIL(Global Interpreter Lock)の除去オプションが導入され、従来から課題とされてきた速度面への挑戦が始まりました。これにより、Pythonは「使いやすさ」に加えて「性能面」でも進化を遂げ、今後のさらなる普及と応用拡大に向けた基盤を整えています。

初心者でも、かつては専門家しか扱えなかったAI開発やデータ分析を活用できるようになりました。今後は、スマートフォンやアンドロイドの内部でPythonが使われる可能性もあります。

極端な未来を想像すれば、Pythonが唯一の言語として世界を支配する時代が来るかもしれません。もちろんこれは「もしもの話」ですが、それほどまでにPythonの影響力は大きいのです。

まとめ

Pythonは、C言語の複雑さに不満を持ったグイド・ヴァンロッサムが、ABC言語の経験を活かして“読みやすさ”を最優先に設計した言語です。

教育から産業、AIやデータ分析まで幅広く活用され、今後も必要性が高まっていくことは間違いありません。誰でも扱えるシンプルさを持ちながら、最先端技術を支える力を備えている点で、Pythonは未来に向けても大きな可能性を秘めています。将来のPythonはどうなるか楽しみですね。

もしこの記事が役に立ったと思ったら、シェアやコメントで教えてください。 いただいた声を今後の改善に活かしていきます。 最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。

コメント