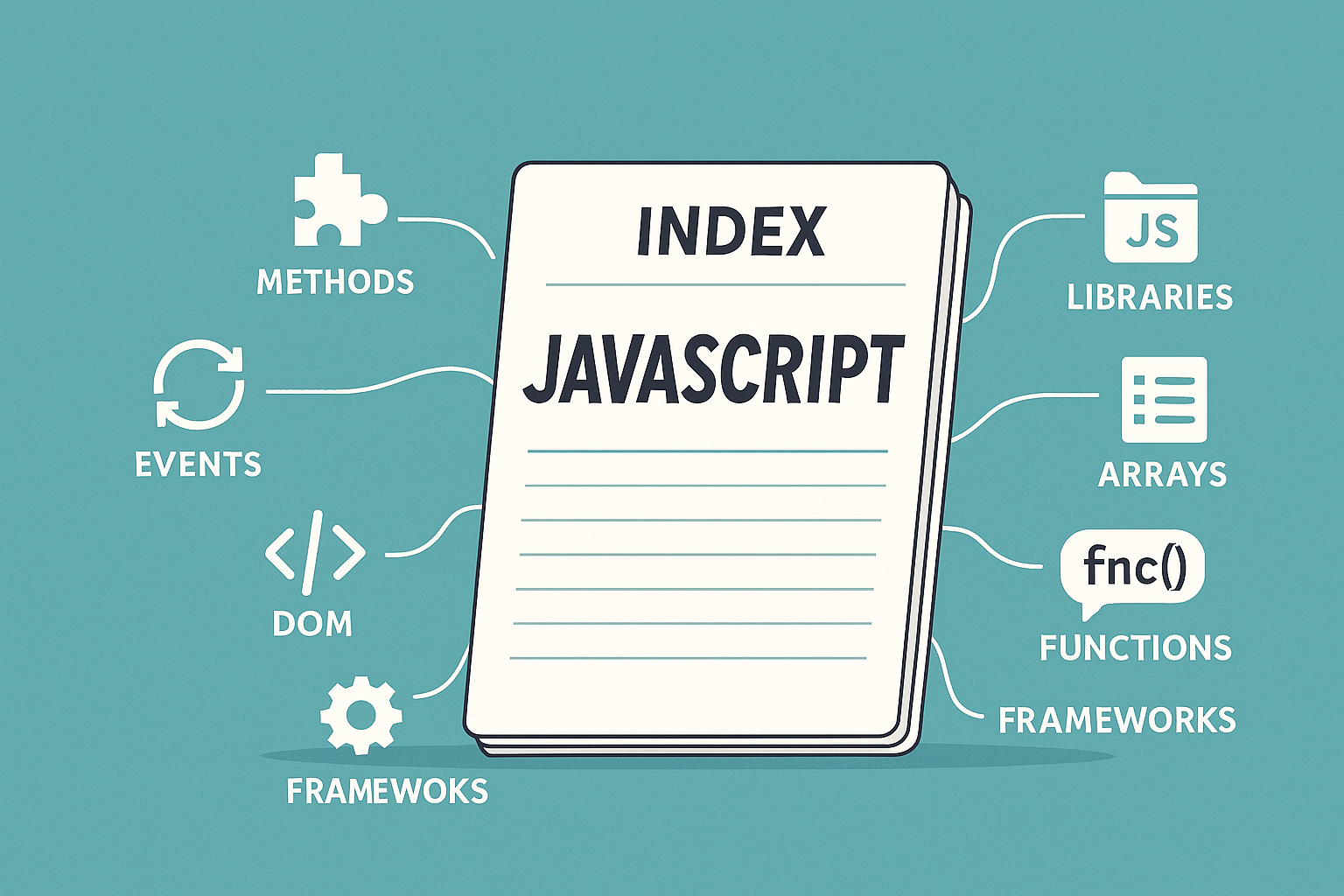

1. インデックスとは?

インデックス(index)とは、データ構造の要素にアクセスするための「位置番号」のことです。

ITTI

ITTIたとえば、先生が『出席番号順に答えて』と言うと、生徒が『1番!』『2番!』と順番に答えますよね。この番号がインデックスのイメージです。

この「順番に並んだ番号」が、まさにインデックスのイメージです。

JavaScriptでは主に以下の場面で登場します。

• 配列(Array):要素の順序を示す番号

• 文字列(String):文字の位置を示す番号

• オブジェクトやMap:キーをインデックス的に扱うケース

• ループ処理:forやforEachでインデックスを利用

などなど

インデックスがあるおかげで、1つの配列の中に複数のデータをまとめて管理できます。

もしインデックスがなければ、配列の中で、fruit1, fruit2, fruit3 のように変数をたくさん作る必要があり、コードが煩雑になります。

インデックスを使えば、fruits[0] や fruits[1] のように1つの配列から自由に要素を選べるため、コードをシンプルに保てるのです。

ということで、ここからはコード専門官のイティセルが解説します。イティセルさん!よろしくお願いします!

イティセルです。読者の皆さんにわかりやすくお伝えしていきますね!

2. 配列とインデックス

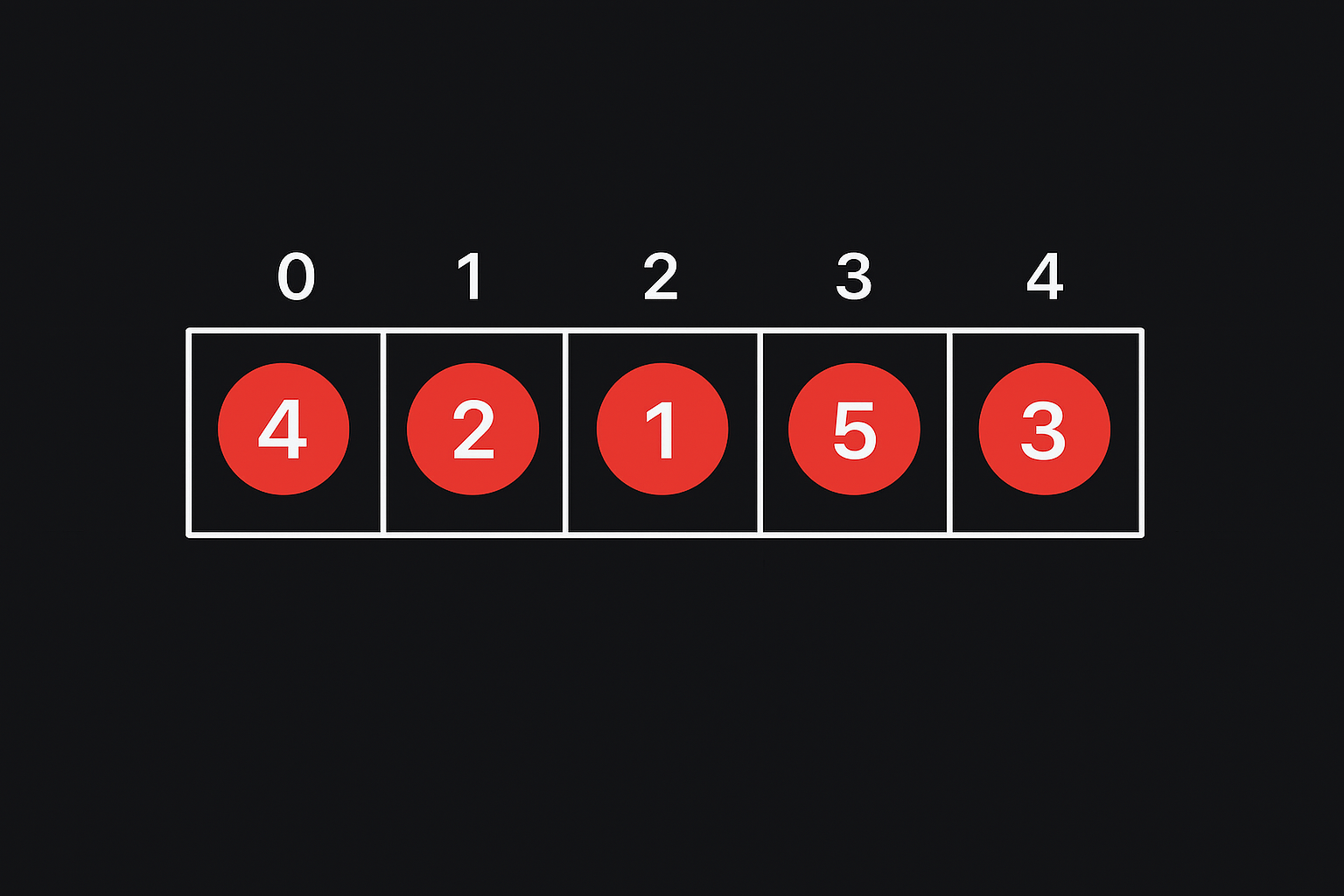

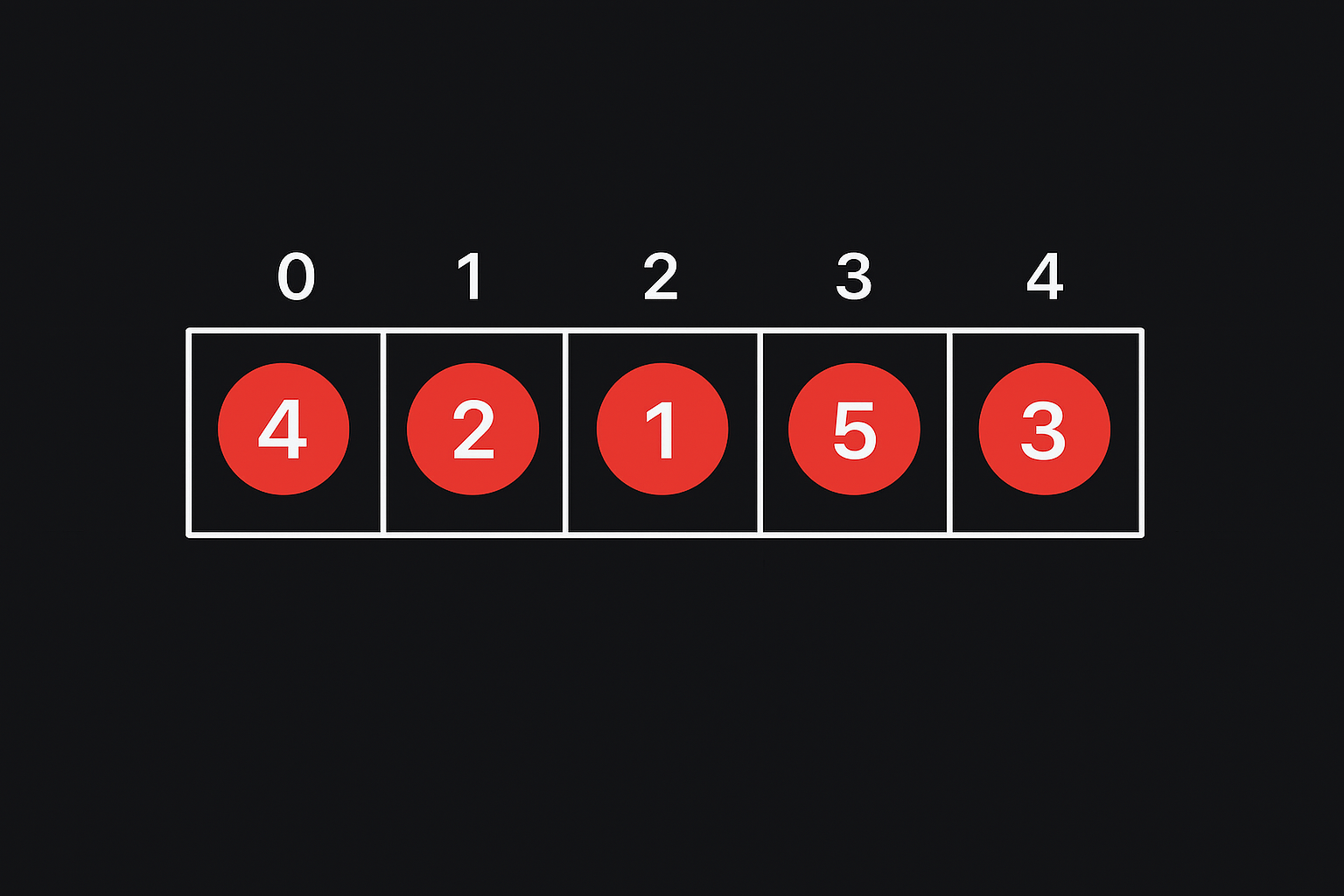

配列は最も典型的にインデックスを使うデータ構造です。

JavaScriptの配列は0から始まるインデックスを持ちます。

appleを選びたいから、0番を指定しよう

const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];

console.log(fruits[0]);

実行結果

"apple"

cherryを選びたいから、2番を指定しよう

const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];

console.log(fruits[2]);

実行結果

"cherry"2.1 インデックスを使った要素の更新

1番目にあるbananaからorangeに更新しよう

const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];

fruits[1] = "orange";

console.log(fruits);

実行結果

["apple", "orange"(⇦更新してる!) , "cherry"]2.2 配列の長さとインデックス

array.lengthは要素数を返します。JavaScriptの配列はインデックスが 0から始まる ため、最後の要素を取得するには「要素数 – 1」を指定する必要があります。

例えば、次の配列には “apple”, “banana”, “cherry” の3つの要素があります。

要素数は3つなので、最後の要素を取り出すには 3 – 1 = 2、つまり2番を指定します。

const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];

console.log(fruits[fruits.length - 1]);

実行結果

"cherry"3. 文字列とインデックス

文字列も配列のようにインデックスでアクセス可能です。

インデックスは 0から始まる ので、最初の文字は 0 を指定します。

const word = "JavaScript";

console.log(word[0]);

実行結果

"J"

文字列の最後の文字を取り出すには、length – 1 を指定します。

“JavaScript” は 10文字なので、10 – 1 = 9=9番目を指定すると “t” が取り出せます。

const word = "JavaScript";

console.log(word[word.length - 1]);

実行結果

"t"

ただし、文字列はイミュータブル(変更不可)なので、word[0] = “X” のような代入はできません。

イミュータブル(immutable)とは「変更できない」という意味です。

JavaScriptにおいて、文字列はイミュータブルなデータ型に分類されます。つまり、一度作られた文字列は、その中身を直接書き換えることができません。

例えば「JavaScript」という文字列があったとします。この文字列の先頭を「X」に変えて「XavaScript」にしようとしても、元の文字列を直接改造することはできません。文字列は常に固定されており、部分的に差し替えることは不可能なのです。

let word = "JavaScript";

word[0] = "X"; ⇦注目!!!!!JをXに変更しようとしてる

console.log(word);

実行結果

"JavaScript"(変わらない)

文字列を変更したい場合は、新しい文字列を作り直す必要があります。

let word = "JavaScript";

word = "X" + word.slice(1); →XとavaScriptを合わせよっていう命令に設定

console.log(word);

実行結果

"XavaScript"4. インデックス検索メソッド

4.1 `indexOf` と `lastIndexOf`

const colors = ["red", "blue", "green", "blue"];

console.log(colors.indexOf("blue"));

実行結果

1

最初に出てくる “blue” は 1番 にあったね

const colors = ["red", "blue", "green", "blue"];

console.log(colors.lastIndexOf("blue"));

実行結果

3

最後に出てくる “blue” は 3番 にあったね

4.2 `findIndex`

25より大きい数字は何番かな?

const numbers = [10, 20, 30, 40];

const index = numbers.findIndex(n => n > 25);

console.log(index);

実行結果

2

25より大きい数字は30で、結果は2番だね

5. ループとインデックス

5.1 `for`ループ

forを使ってループさせてみよう

const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];

for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {

console.log(i, fruits[i]);

}

実行結果

0 apple

1 banana

2 cherry

実行結果は 0 → 1 → 2 と順番に並んでいますね。

for ループは インデックスを一度ずつ進めていくだけで、0に戻って繰り返すわけではありません。

5.2 `forEach`

forEachを使ってループさせてみよう

const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];

fruits.forEach((item, index) => {

console.log(index, item);

});

実行結果

0 apple

1 banana

2 cherry

forEach は配列の要素を順番に処理するメソッドです。

for のコードと比べると、シンプルで読みやすいのが特徴です。

ただし、forEach では break や continue が使えない点には注意しましょう。

6. オブジェクトとインデックス的アクセス

オブジェクトは数値インデックスを持ちませんが、キーをインデックス的に扱うことができます。

まず、キーは “name”, “age”, “city”とします。

Object.keys() を使えばキーを配列として取り出し、インデックス的に扱うことができます。

const user = { name: "Taro", age: 25, city: "Tokyo" };

const keys = Object.keys(user);

console.log(keys[0]);

実行結果

"name"

keys[0] は “name” です。つまり「最初のキー」を取り出していますね。

次、

console.log(user[keys[0]]); の中で書かれている user は「オブジェクトの名前」です。

keys[0] は “name” なので、user[keys[0]] は user[“name”] と同じ意味になります。

つまり「キー “name” に対応する値を取り出す」ということになり、実行結果は “Taro” です。

わかりやすくすると

• keys[0] は “name”

• user[“name”] → “Taro”

となり、結果は”Taro”になるわけです。

const user = { name: "Taro", age: 25, city: "Tokyo" };

const keys = Object.keys(user);

console.log(user[keys[0]]);

実行結果

"Taro"7. Map/Setとインデックス

MapやSetは順序を保持しますが、直接インデックスでアクセスはできません。(map.keys()[1] はエラー)

代わりにイテレーションで順序を利用します。

その前に 配列の map() メソッド について説明します!

map() とは、配列の全ての要素に処理をかけて、新しい配列を作るメソッドです。

const numbers = [1, 2, 3];

const doubled = numbers.map(n => n * 2);

console.log(doubled);

実行結果

[2, 4, 6]

このコードでは、配列 [1, 2, 3] の 全ての要素に ×2 の処理をかけて、

新しい配列 [2, 4, 6] が返されています。

話に戻ります

map.keys() だけでは配列にはなりません。

スプレッド構文 … を使って […map.keys()] と書くことで、イテレーターを配列に変換できます。

その結果 [1] でアクセスでき、実行結果は “name” になります。

もし配列に変換しなければ、インデックスアクセスはできないためエラーになります。

const map = new Map([

["id", 1],

["name", "Hanako"],

["age", 30]

]);

console.log([...map.keys()][1]);

実行結果

"name"const map = new Map([

["id", 1],

["name", "Hanako"],

["age", 30]

]);

console.log(map.keys()[1]);

実行結果

エラー8. 実用例:検索フォームでのインデックス利用

例えば、検索結果リストから「最初に条件を満たす要素の位置」を取得するケース。

要するに、調べたいときに使えるコードです。

indexOf() メソッドを使ってみましょう。

このコードでは、target に “Smartphone” を設定し、配列 products の中から探しています。

products.indexOf(target) は配列の中から “Smartphone” を探し、最初に見つかった位置(インデックス番号)を返します。

const products = ["PC", "Tablet", "Smartphone", "Camera"];

const target = "Smartphone";

const index = products.indexOf(target);

indexOf() は見つからなければ -1 を返す仕様なので、index !== -1 で「見つかったかどうか」を判定しています。

if (index !== -1) {

console.log(`${target} は ${index} 番目にあります`);

}

この例では “Smartphone” が2番目にあるため、実行結果は “Smartphone は 2 番目にあります” と表示されます。

見つからなければ -1 になります。

実行結果

Smartphone は 2 番目にあります9. 配列操作メソッド

9.1. `push` / `pop` / `shift` / `unshift`

push は配列の末尾に要素を追加します。

例: [1, 2, 3] に 4 を追加すると → [1, 2, 3, 4]

let arr = [1, 2, 3];

arr.push(4);

実行結果

[1, 2, 3, 4]

pop は配列の末尾の要素を削除します。

例: [1, 2, 3, 4] から末尾を削除すると → [1, 2, 3]

let arr = [1, 2, 3, 4];

arr.pop();

実行結果

[1, 2, 3]

shift は配列の先頭の要素を削除します。

例: [1, 2, 3] から先頭を削除すると → [2, 3]

let arr = [1, 2, 3];

arr.shift();

実行結果

[2, 3]

unshift は配列の先頭に要素を追加します。

例: [2, 3] の先頭に 0 を追加すると → [0, 2, 3]

let arr = [2, 3];

arr.unshift(0);

実行結果

[0, 2, 3]9.2 `splice` / `slice`

開始位置:どのインデックスから処理を始めるか

削除する数:そこからいくつ削除するか

追加する要素:削除した場所に挿入する要素

array.splice(開始位置, 削除する数, 追加する要素1, 追加する要素2, ...)

1 → index1(つまり「2」の位置)から始める

2 → そこから2つ削除(「2」と「3」が消える)

99 → その場所に 99 を挿入

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

arr.splice(1, 2, 99);

arr.splice(1, 2, 99) の動きを説明します。

まず、let arr = [1, 2, 3, 4, 5]; という配列があります。

• インデックス1 は要素「2」の位置を指します。したがって処理の対象は「2, 3, 4, 5」であり、先頭の「1」は対象外です。

• 2 は「そこから2つ削除する」という意味なので、「2」と「3」が削除されます。

• 99 は削除した場所に挿入する要素です。つまり「2」と「3」を削除した位置に「99」が入ります。

その結果、配列は次のように変わります。

実行結果

[1, 99, 4, 5]

1 → index1(要素「20」)から始める

3 → index3(要素「40」)の直前までで止める

つまり、index1 と index2の要素だけがコピーされる → [20, 30]

let arr2 = [10, 20, 30, 40];

let sliced = arr2.slice(1, 3);

console.log(sliced);

わかりやすく言うと、slice(1, 3) は 20から始めて、40の直前で止まります。

そのため対象になるのは「20」と「30」で、「40」は含まれません。

よって実行結果は [20, 30] になります。

実行結果

[20, 30]9.3 `concat` / スプレッド構文 `…`

要するに、concat は配列と配列を組み合わせて新しい配列を返すメソッドです。

a は [1, 2]、b は [3, 4]

a.concat(b) によって a と b が結合され、新しい配列 c が作られる。

console.log(c) を実行すると [1, 2, 3, 4] が表示される。

let a = [1, 2];

let b = [3, 4];

let c = a.concat(b);

console.log(c);

実行結果

[1, 2, 3, 4]

…a は「配列 a の中身を展開する」という意味です。

[…a, …b] と書くと、一見すると配列を組み合わせているように見えますが、実際には a の要素の後に b の要素を並べているだけ です。つまり「a の隣に b を置く」イメージです。

let a = [1, 2];

let b = [3, 4];

let d = [...a, ...b];

console.log(d);

実行結果

[1, 2, 3, 4]10. 検索・判定メソッド

10.1 `includes`

fruits の配列には [“apple”, “banana”, “orange”] が入っています。

console.log(fruits.includes(“banana”)); は、この配列の中に “banana” が含まれているかどうかを調べます。

結果として “banana” は配列に含まれているので、true が返されます。

let fruits = ["apple", "banana", "orange"];

console.log(fruits.includes("banana"));

実行結果

true

このコードは、fruits の中に “grape” が含まれているかどうかを調べます。

しかし、fruits には “grape” が含まれていないため、結果は false になります。

let fruits = ["apple", "banana", "orange"];

console.log(fruits.includes("grape"));

実行結果

false10.2 `some` / `every`

つまり、1つでも条件を満たせば true、1つも満たさなければ false になります。

n > 4 は「4より大きい数字があるかどうか」を調べています。

numbers の中では 5 が 4 より大きいため、結果は true になります。

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

console.log(numbers.some(n => n > 4));

実行結果

true

つまり、すべての要素が条件を満たせば true、1つでも満たさなければ false になります。

n > 0 は「0より大きい数字かどうか」を調べています。

numbers の中のすべての要素が 0 より大きいため、結果は true になります。

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

console.log(numbers.every(n => n > 0));

実行結果

true11. 反復処理と変換

11.1 `filter`

要するに、次のコードを見ると「2で割り切れる数字(偶数)」だけが抽出されているのがわかります。つまり、条件を満たす要素だけを取り出すということです。

nums には 1 から 5 までの数字が入っています。

nums.filter(n => n % 2 === 0);

このコードは、nums の中から「2で割ったときに余りが出ない数字」を抽出します。実行すると、条件を満たす数値は [2, 4] だとわかります。

let nums = [1, 2, 3, 4, 5];

let evens = nums.filter(n => n % 2 === 0);

実行結果

[2, 4]

ここで出てくる n は、配列の要素を一つずつ受け取る仮の変数名です。慣習的に number の略として n がよく使われますが、決まりはなく、num や value など自由に名前を変えることができます。

要するに、ここでの n は配列の要素を順番に受け取るための仮の名前です。

このように仮の変数を使うことで、配列の要素を一つずつ処理するコードをシンプルに短く書けるように設計されています。

もし n のような仮の変数を使わなければ、同じ処理をするのにもっと長いコードを書かなくてはなりません。

11.2 `reduce`

nums に [1, 2, 3, 4] があるとします。

reduce を使うと、すべての要素を合計して結果は 10 になります。

let nums = [1, 2, 3, 4];

let sum = nums.reduce((acc, cur) => acc + cur, 0);

実行結果

10

acc は「これまでの計算結果」

cur は「現在の要素」

初期値 0 から始めて、順番に足し合わせていく

acc と cur という名前は決まりではありません。自由に名前をつけられますが、慣習的にこの書き方がよく使われます。

簡単にいうと、

[1, 2, 3, 4] の場合、「1 を計算し終えたから次は 2」「2 を足したから次は 3」というように、acc に途中結果が入り、cur が [1, 2, 3, 4]を順番に処理されていきます。

1. 初期値 0 が acc に入る

◦ cur = 1 → acc + cur = 0 + 1 = 1

2. 次の要素

◦ acc = 1, cur = 2 → 1 + 2 = 3

3. 次の要素

◦ acc = 3, cur = 3 → 3 + 3 = 6

4. 次の要素

◦ acc = 6, cur = 4 → 6 + 4 = 10

最終的に acc が 10 になり、それが reduce の戻り値になります。

12. 配列の並び替え

12.1 `sort`

sort() は 要素を文字列に変換して、文字コード(辞書順)で比べるんです。

• “10” → 先頭が “1”

• “2” → 先頭が “2”

• “30” → 先頭が “3”

この「先頭の文字」を比べるので、

“1” → “2” → “3” の順番になり、結果が [10, 2, 30] になるんです。

let nums = [10, 2, 30];

nums.sort();

console.log(nums);

[10, 2, 30]

(a, b) => a – b を渡したときの sort は、「小さい数から順番に並べる(昇順)」 という動きをします。

裏側では「a – b が負なら a が先、正なら b が先」というルールで比較してるんですが、実際に使うときは「小さい順に並ぶ」と覚えておけば十分です。

let nums = [10, 2, 30];

nums.sort((a, b) => a - b);

console.log(nums);

[2, 10, 30]12.2 `reverse`

reverse を使うと、配列の要素を逆の順番に並べ替えます。

let arr = [1, 2, 3];

arr.reverse();

[3, 2, 1]13.オブジェクト配列の操作

次のような users 配列があります。

let users = [

{ id: 1, name: "Taro" },

{ id: 2, name: "Hanako" },

{ id: 3, name: "Ken" }

];

users.find(u => u.id === 2); は、id が 2 の要素を探す という意味です。

let user = users.find(u => u.id === 2);

console.log(user);

users の中から 2 の要素が見つかったので、実行結果は { id: 2, name: “Hanako” } になります。

実行結果

{ id: 2, name: "Hanako" }14. 応用テーマ

多次元配列

配列の中にさらに配列を入れることができます。これを 多次元配列 と呼びます。

let matrix = [

[1, 2],

[3, 4],

[5, 6]

];

さらに、二重のインデックスでアクセスできます。

matrix[1] → [3, 4]

その [0] → 3

matrix[1] はインデックス 1 の要素なので [3, 4] です。

さらにその [0] を指定すると、[3, 4] の先頭要素である 3 が取り出せます。

したがって実行結果は 3 になります。

console.log(matrix[1][0]);

実行結果

3まとめ

インデックス(index)とは、配列や文字列などの要素にアクセスするための「位置番号」です。

JavaScript では 0から始まる ことが大きな特徴で、データ操作の基盤となる考え方です。

本記事では、以下の観点からインデックスを解説しました。

復習してみましょう!

1. 基本概念

• 人間は 1 から数えるが、JavaScript のインデックスは 0 から始まる

• 配列や文字列の要素にアクセスする際に使う

• インデックスがあることで、複数のデータを効率的に管理できる

インデックスがなければ、配列の中の要素を扱うたびに fruit1, fruit2, fruit3… のように個別の変数を用意しなければならず、コードは長くなり紛らわしいものでした。

そこで インデックスという仕組みが導入され、配列や文字列を「位置番号」で扱えるようになったのです。

このおかげでコードは短く、読みやすくなり、JavaScriptを使う人にとっても大きな利便性をもたらしました。

2. 配列とインデックス

• fruits[0] → “apple” のように要素を取り出せる

• fruits[1] = “orange” のように更新も可能

• array.length – 1 で最後の要素にアクセスできる

fruits を使えば、インデックス番号で要素を取り出すことができます。

また、配列の最後の要素を取り出したい場合は array.length – 1 を指定します。

こうした基本を覚えておくと、コードをシンプルかつ効率的に書けるようになります。

3. 文字列とインデックス

• “JavaScript”[0] → “J”

• “JavaScript”[word.length – 1] → “t”

• 文字列はイミュータブルなので直接変更はできず、新しい文字列を作り直す必要がある

イミュータブル(変更できない)については以前も説明しましたが、もし忘れていたらここで思い出してください。

つまり、文字列の中身を直接書き換えることはできず、新しい文字列を作り直す必要があります。

4. インデックス検索メソッド

• indexOf / lastIndexOf → 要素の位置を検索

• findIndex → 条件に合う最初の要素の位置を返す

配列の中に要素がたくさんある場合、indexOf や lastIndexOf を使えば、特定の要素がどの位置にあるかを簡単に調べられます。

また、findIndex を使えば「条件に合う最初の要素の位置」を取得できます。

これらのメソッドを活用することで、検索処理をシンプルに書けるのが便利なポイントです。

5. ループとインデックス

• forループで i を使って順番に処理

• forEachで (item, index) を受け取り、シンプルに書ける

柔軟に制御したいならfor。シンプルに書きたいならforEach。

6. オブジェクトとインデックス的アクセス

• Object.keys(obj)でキーを配列化し、インデックスでアクセス可能

• user[keys[0]]のように「キーを経由して値を取り出す」ことができる

Object.keys(obj) は、オブジェクトのキーを配列としてまとめて取り出せます。

そして user[keys[0]] のように書くと、そのキーに対応する値を取り出すことができます。

7. Map / Set とインデックス

• map.keys()はイテレーターで、そのままではインデックスアクセス不可

• […map.keys()]とスプレッド構文で配列化すれば要素の[1]のようにアクセスできる

• Setも順序を保持するが、直接インデックス指定はできない

インデックスアクセスをしたい場合は、map.keys()のままではできません。

スプレッド構文を使って […map.keys()] のように配列化すれば、要素の[1]のようにインデックス指定で要素を取り出せるようになります。

8. 配列操作メソッドとインデックス

• push / pop / shift / unshift → 先頭・末尾の追加削除

• splice / slice → 部分的な削除・コピー

• concat / スプレッド構文 … → 配列の結合

これらのメソッドを上手く使えると、配列を自在に操作できるようになり、より高度なコードを書けるようになります。

イメージしやすいようにゲームに例えると:

• push:ゾンビが次々と現れる → 配列の末尾に追加

• pop:倒した敵を消す → 配列の末尾を削除

• shift:先頭のキャラが退場する → 配列の先頭を削除

• unshift:新しい仲間が先頭に加わる → 配列の先頭に追加

• splice:敵を途中からまとめて消す、または差し替える → 部分的に削除・置換

• slice:ステージの一部だけ切り出す → 部分配列をコピー

9. 検索・判定

• includes → 要素が含まれているかを真偽値で返す

• some / every → 条件を満たす要素があるか/すべて満たすか

人狼ゲームに例えるとわかりやすいです。

includes:占い師が生存者リストを調べて、人狼が含まれているかを確認する。

some:プレイヤーの中に「人狼が1人でもいるか」を判定する。

every:全員が市民かどうかを確認する。

10. 反復処理と変換

• filter → 条件に合う要素だけを抽出

• map → 要素を変換して新しい配列を作成

• reduce → 配列全体を 1 つの値に集約

例えば、filter を使えば「大卒の人だけ」を抽出できます。

map を使えば「学歴の一覧」だけを新しい配列として作れます。

さらに reduce を使えば「全員の年齢を合計する」といった集約処理ができます。

11. 並び替えと反転

• sort → デフォルトは文字列比較、数値は比較関数を指定

• reverse → 配列を逆順に並べ替える

reverse を使うと、配列の順番をひっくり返せます。

例えば「ゾンビから人間に復活する」ように状態を逆転させたり、「古いPCから新しいPCへ」と順序を逆にするイメージです。

sort を使うと、配列を並び替えられます。

例えば「年齢順に並べる」「名前をアルファベット順に並べる」といった使い方ができます。

12. 応用テーマ

• オブジェクト配列:findで条件検索

• 多次元配列:matrix[1][0] のように二重のインデックスでアクセス

多次元配列では、matrix[1][0]のようにインデックスを二重に指定してアクセスします。

「二重インデックス=2回行動」と考えると、イメージしやすく覚えやすいでしょう。

インデックスを理解する意義

インデックスを正しく理解すれば、

• 配列や文字列の操作が直感的にできる

• 検索や更新処理を効率的に書ける

• オブジェクトや Map/Set、多次元配列など幅広いデータ構造を自在に扱える

つまり、インデックスは JavaScriptのデータ操作を支える基礎概念です。

ぜひ実際に手を動かして試してくださいね、頑張ってくださいね!

この記事が参考になったと感じたら、ぜひシェアやコメントで教えてください。

今後の改善に役立てます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント