結論は?

ナギルド/Java主任専門官

ナギルド/Java主任専門官お先に答えします

・C言語を使うのに負担が大きすぎる。

・Javaの方が簡易かつ柔軟性が高いから、Javaを選んだ。

・結果、Minecraftは世界中で大人気のゲームに!

・でも、統合版ではC++が使われている。

つまり?

Javaがなかったら、Minecraftの小規模なゲームで終わっていたのか、別のゲーム開発してたかもしれない!

はじめに

MinecraftがJavaを選んだのは「一人の開発者が短期で“動くゲーム”を作り、世界同時配布し、後にコミュニティが安全に改造・拡張できる基盤を確保するため」。その判断は、2009年のインディー事情、JVMの実行特性、LWJGLによるネイティブ連携、配布導線の摩擦の少なさ、クラスローダーを軸にしたMod文化の成立、サーバー経済・教育普及まで連鎖する“設計の賭け”だった。

ここからは、なぜMinecraftがJavaを選んだのかを深掘りします。

2009年の現実とNotchの制約

MinecraftがJavaを選んだ背景には、個人開発者としての現実的な制約と、当時の技術環境が密接に関係している。2009年当時、インディーゲーム開発において最も重要視されていたのは「すぐ動くものを出す」ことだった。限られた時間と人的リソースの中で、まずはプレイヤーに触ってもらえるプロトタイプを素早く構築する必要があった。

C++は高性能でありながら、開発環境の整備が非常に煩雑だった。コンパイラの選定、OSごとのビルド設定、ライブラリの依存関係、そしてメモリ管理の責任をすべて開発者が担う必要があり、個人でクロスプラットフォーム対応まで視野に入れるのは現実的ではなかった。一方、JavaはJDKとIDE(EclipseやIntelliJ IDEA)を導入すれば、即座に開発を開始できる環境が整っていた。標準ライブラリも充実しており、ファイル操作やネットワーク通信、スレッド処理など、ゲームに必要な基本機能を安全かつ簡潔に実装できた。

さらに、Javaは当時「ウェブに近い」立地にいた。初期のMinecraftはJavaアプレットとしてブラウザ上で動作し、ユーザーはインストール不要で即座にゲームを体験できた。これはダウンロードやセットアップに対する心理的抵抗を取り除き、口コミによるバイラルな拡散を促進する上で極めて有効だった。Javaアプレットはセキュリティや性能面で後に廃れたが、当時の配布戦略としては非常に合理的だった。

また、Javaにはすでにゲーム開発に必要なツール群が揃っていた。EclipseやIntelliJといったIDEは安定しており、JAR形式による配布も簡便だった。ビルドツールとしてはAntやMavenが普及しており、依存管理や自動化が可能だった。さらに、LWJGL(Lightweight Java Game Library)という実績あるバインディングが存在し、OpenGLによるグラフィックス描画、OpenALによるサウンド処理、キーボードやマウス入力など、ゲームに不可欠な低レベル機能をJavaから安全に扱うことができた。

これらの要素が揃っていたからこそ、Minecraftの開発者であるMarkus Persson(Notch)はJavaを選んだ。それは単なる言語の好みではなく、「個人開発者が最短で世界に届けるための合理的な選択」だったのである。

要するに、MinecraftがJavaを選んだ理由は、個人開発でも安定して素早くゲームを作れたことに加え、後にコミュニティが改造・拡張しやすい土壌をJavaが提供していたからです。

JavaはJVMによるクロスプラットフォーム性、クラスローダーによる安全な差し込み、バイトコード操作の柔軟性などを備えており、Mod文化やサーバー拡張の基盤となりました。簡単にいうとModを導入できるようになったことやサーバーを構築できるようになったことです。

その結果、Minecraftは本体と改造層を分離した設計を維持でき、アップデートのたびに文化を壊さず進化できる構造が育ったのです。今もなお頻繁なアップデートが可能なのは、Javaという選択が「作る・広げる・保つ」を同時に成立させたからです。

JVMの実行モデルが担保した「現実の速さ」

MinecraftがJavaを選んだ背景には、JVMの実行モデルがもたらす「現実的な速さ」が大きく関わっている。まず、HotSpotによるJIT最適化の実効性が挙げられる。ゲームループのように繰り返し実行されるホットパスは動的に検出され、インタプリタ実行からネイティブコードへとコンパイルされることで処理速度が向上した。さらに、小さな関数呼び出しはインライニングによって展開され、分岐予測を効かせることで呼び出しコストを削減できる。加えて、逃避解析やスカラー置換によって一時的なオブジェクトをレジスタに最適化して扱うことが可能となり、「オブジェクトが多い=必ず遅い」という固定観念を覆した。これらの仕組みが、Javaでもリアルタイム性の高いゲームを成立させる基盤となったのである。

JVMの実行モデルは、余計な手順を省いて必要な処理だけを効率的に走らせる仕組みを持っている。これは、ネットワーク通信でクライアントがサーバーにデータを投げたときに「受け取ったよ」という報告を省略して高速化するのに似ている。無駄なやり取りを減らすことで、Javaでもリアルタイム性の高いゲームを成立させる速度を確保できたわけです。

次に、ガベージコレクション(GC)との設計上の折り合いも重要だった。GCはメモリ管理を自動化し、ダングリングポインタのようなクラッシュ級のバグを防ぐことで、開発者がゲームロジックに集中できる環境を提供した。一方で、GCが「ストップ・ザ・ワールド」を発生させるとフレームのスタッタ(カクつき)が起きるという課題もあった。これを避けるために、ヒープサイズの調整、世代分け、アロケーションパターンの工夫、弱参照やオブジェクトプールの活用などが行われた。さらに後年には、G1GCやZGC、Shenandoahといった新しいアルゴリズムが導入され、停止時間を短縮する方向へ進化していった。

C言語は開発者が malloc や free を使って「どこにどれだけメモリを確保するか」「いつ解放するか」を手動で管理します。例えば、もし128GBのメモリを使うプログラムなら、その膨大な領域の確保・解放を自分で設計しないといけない。そのせいで、解放忘れやオーバーしても自動にやってくれないからクラッシュしてしまう。

そこで、Javaを導入することで、不要になったメモリを自動で解放してくれるため、開発者はゲームロジックに集中できるようになった。重いプレイでも、GCが裏でメモリを整理してくれるので、クラッシュせず安定して動作する。

要するに、Javaがメモリ管理を肩代わりしてくれるということだ。

最後に、Javaが掲げる「Write Once, Run Anywhere(WORA)」の理念もMinecraftにとって大きな意味を持った。JVMがOSごとの差異を吸収することで、同じコードをWindows、Mac、Linuxへ容易に配布できたのである。これは、C++で必要となる「OSごとの最適化をすべて自前で行う」コストを初期段階で切り捨てることを可能にし、世界中のユーザーに同時に届けるというMinecraftの拡張性を支える基盤となった。

要するに、JavaはWindows、Mac、Linuxといった異なるOSでも、一度コードを書けば同じように動かせます。OSごとに専用コードを書く必要がなく、統一されたコードで動作させられるのです。そのおかげで、世界中のユーザーが同時にプレイできる環境が整ったわけです。

LWJGLが開いた「JavaからGPUへ」の細いが十分な橋

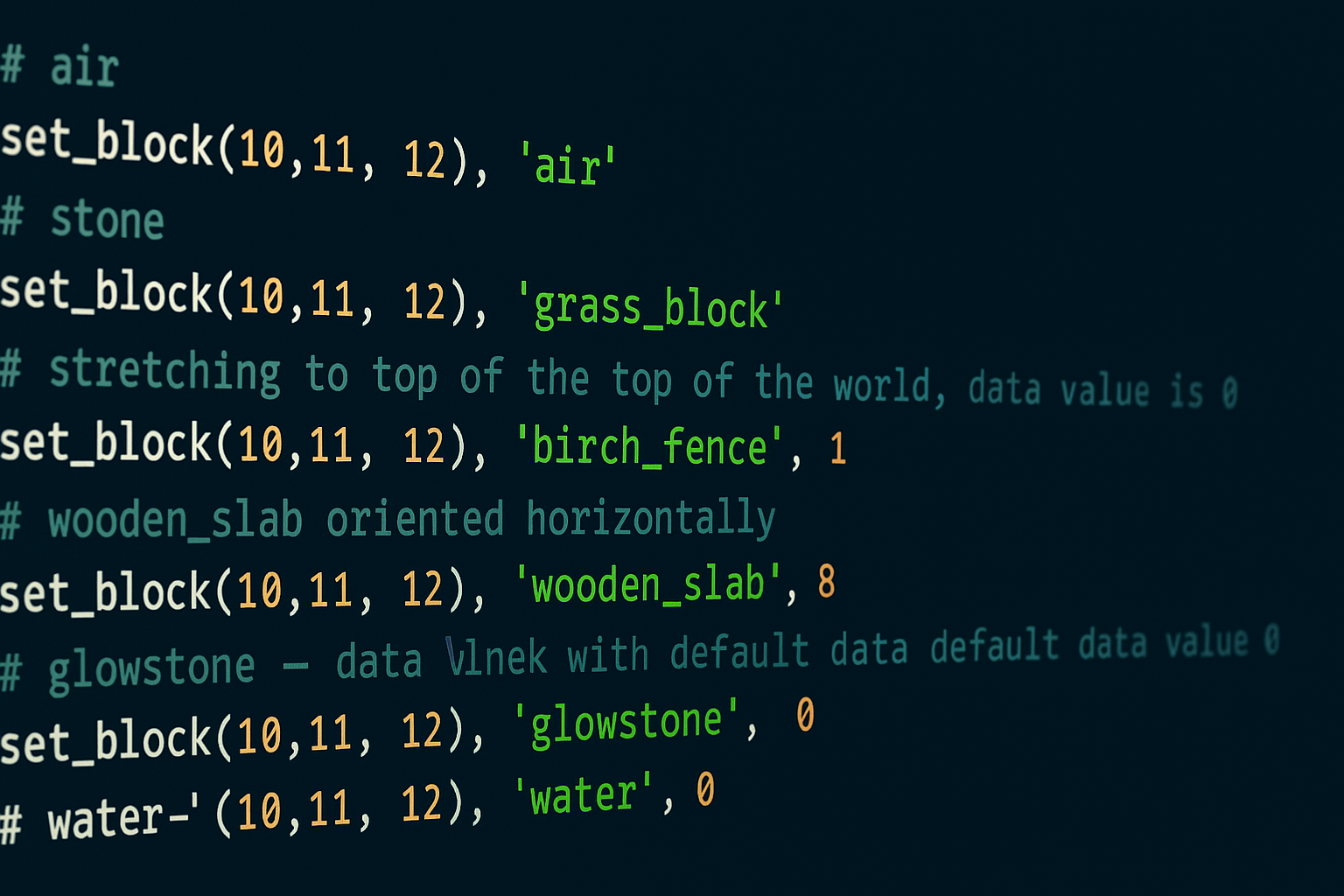

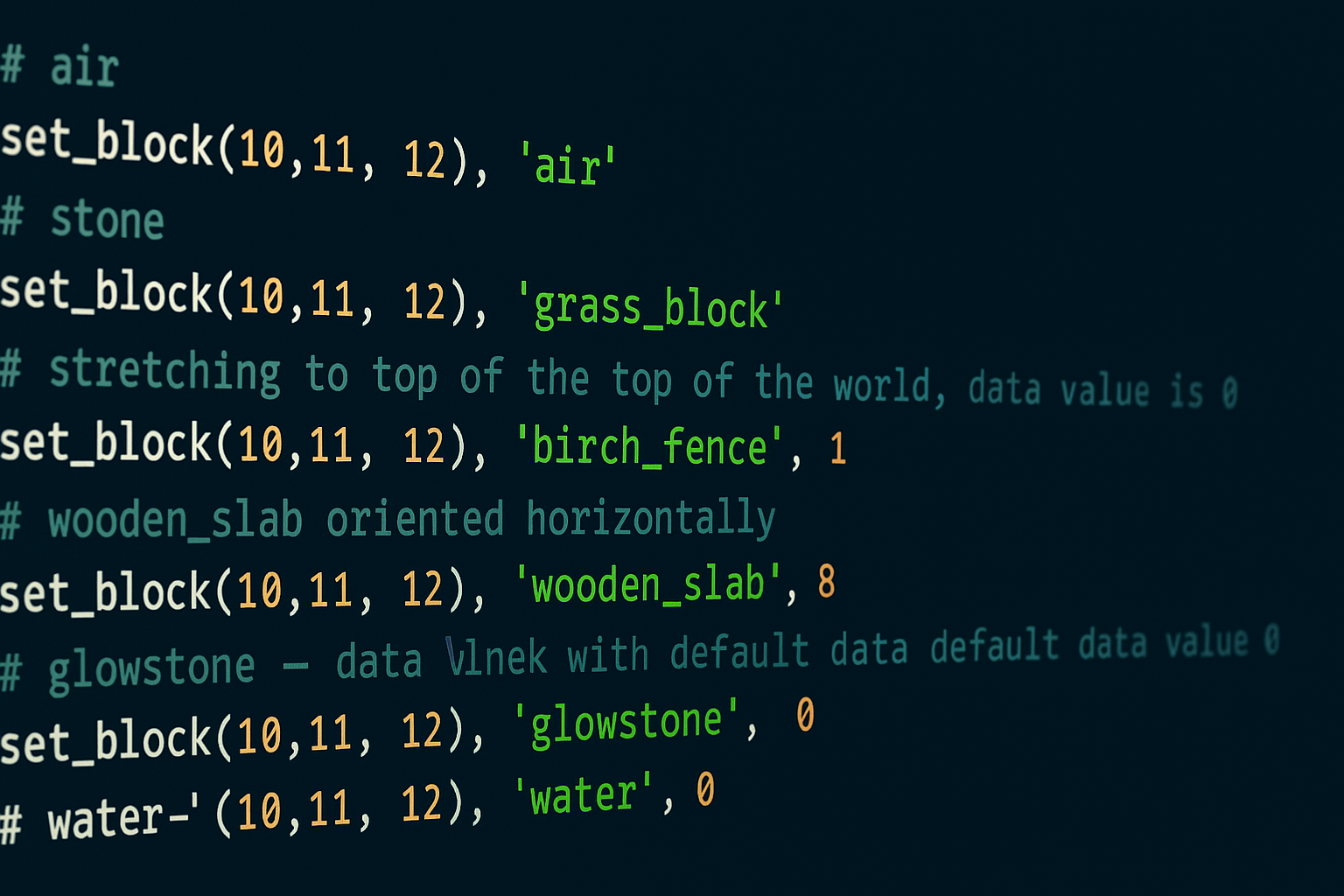

LWJGLが開いたのは「JavaからGPUへ」の細いが、しかし十分に機能する橋だった。レンダリングの初期化は最短経路で進められる。まずGLFWによってウィンドウとコンテキストを作成し、その上で glCreateShader や glShaderSource、glCompileShader といった関数をJavaから安全に呼び出すことができた。さらに、固定機能からシェーダへの移行期にあっても、LWJGLは薄いラッパーに徹して余計な抽象を挟まず、開発者の自由を妨げなかった。

つまり、C言語はGPUに直接命令できるのに対し、JavaはLWJGLという“薄い橋”を介して最低限の命令しか行えません。しかし、Minecraftのように超高画質を追求するゲームではなく、拡張性や配布のしやすさを重視したゲームにとっては、それで十分だったのです。

加えて、OpenALや入力処理も同じJava空間で統合されていた。サウンドやキーボード/マウスの操作をイベント駆動設計に自然に落とし込めるため、ゲームロジックとの一体感が高まった。

そして何より価値があったのは、その“薄さ”である。重厚なゲームエンジンを選ばず、ゲームロジックに近い層で最小限の抽象に留めたことで、個人開発者でもGPUへの道筋が開け、視界が広がったのである。

こうして、必要な機能はすべて揃っていた。サウンドも扱え、キーボードやマウス操作も統合でき、そして高画質を追求する必要がなかったため、JavaはMinecraftにとってまさに最適な選択肢だったのである。

チャンク設計・データ構造・スレッディングの現場最適

Minecraftの世界を支える仕組みのひとつが「チャンク分割」である。空間は 16×16×高さ(256など)の単位で離散化され、これによって局所性を活かしたキャッシュヒットが狙えるようになった。隣接するチャンクの境界処理も明示されるため、広大なワールドを効率的に管理できる。

データ構造の選択も工夫されている。ブロックIDは nibble や bitset を用いて圧縮され、メタデータを詰め込むことでヒープの負荷を軽減した。また、保存や転送には NBT(Named Binary Tag)が採用され、木構造による直列化で安定した処理が可能になっている。

要するに、JavaのおかげでMinecraftは独自の仕組みを柔軟に構築できたのである。その結果、チャンク分割やNBTといった方法を駆使し、広大なワールドを効率的に生成・管理できるようになったわけです。

さらに、スレッド分離によって処理の役割が整理されている。ワールド生成や保存は Executor によってバックグラウンドで行われ、メインスレッドは描画に専念できる。ロック戦略も読み取り優先の ReadWriteLock を用い、境界更新はメッセージパッシングで処理することで競合を最小化している。

そしてプレイヤーの体感品質を高める工夫もある。フレームタイムを安定させるため、重い生成処理は視界外に回され、可視範囲は常に数フレーム先までプリフェッチされる。これにより、プレイヤーは途切れのない滑らかな探索体験を得られるのである。

つまり、プレイヤーが視認している範囲は軽快で滑らかに動作し、視界外の領域は処理を抑えることで端末への負荷を軽減してくれるんです。

ネットワークI/Oとサーバーの足腰

Minecraftのサーバー基盤を支える重要な選択肢のひとつが NIO/Netty である。非同期I/Oを採用することで、Selectorベースのイベントループによって多数の接続を安定して処理できるようになった。さらに、パイプライン構造を備えることでデコーダ/エンコーダ層を明確に分離し、パケット型を整理すると同時に、圧縮や暗号化といった処理を容易に差し込める柔軟性を確保している。

JavaのNIO/Nettyを採用することで、マルチプレイ環境でも多数の接続を安定して処理できるようになり、さらに暗号化によってセキュリティも強化された。結果として、プレイヤーは安心してマルチプレイを楽しめるようになったのです。

サーバー最適化の定石も随所に見られる。ティック制御では、ロジックを固定ステップ(例:20 TPS)で進めつつ描画処理を分離し、ティック遅延が発生した際には段階的に品質を落とすデグレード戦略を用いる。さらに、Entity Activation Range によって可視範囲や近接範囲のエンティティだけを更新し、遠方のものは“眠らせる”ことで負荷を抑える。ドロップアイテムやタイルエンティティには寿命管理を導入し、ガーベジコレクションとロジック双方の負担を軽減している。

安定運用のための工夫も欠かせない。GCログを監視し、Nettyのバックプレッシャを設定することで過負荷を防ぐ。さらにスレッドダンプ解析によってスタックの問題箇所を炙り出し、Paper系のパッチを適用してホットスポットを潰すことで、長期稼働に耐える堅牢なサーバー環境を維持している。

サーバー側でも、プレイヤーが視認している範囲のみを更新し、視界外の領域は停止させることで負荷を軽減している。さらに、ドロップアイテムやタイルエンティティは放置すると処理が重くなるため、一定時間が経過すると消える仕組みを導入し、より軽量な運用を実現している。これらの工夫によって過負荷を防ぎ、長期稼働にも耐えられる堅牢なサーバー環境が構築されているのです。

クラスローダーが生んだ「改造の自由」と安全な拡張

Minecraftの拡張文化を支えているのは、差し込みの仕組みである。クラスローダーを階層的に分離することで本体とModを隔離しつつ互換レイヤーを維持し、リフレクションを用いて安全な範囲で内部APIへ到達することでバージョン差を吸収している。さらに、バイトコード操作やMixinによってランタイムに差分パッチを注入し、広域を書き換えることなく必要なポイントだけを修正できる柔軟性を確保している。

この仕組みは「難読化とのダンス」とも言える。公式が難読化を施すたびに、コミュニティはデオブフスケーション(MCPなど)を通じてシンボルを復元し、イベントAPIを再整備する。この循環が持続することで、Mod開発の基盤が維持されてきた。

Javaの仕組みを活用することで「ゲーム本体」と「Mod」を別々の階層で読み込み、互換性を維持することができた。

かつては不正改造対策や知的財産保護のためにMinecraftのコードは難読化されていたが、現在は公式側のセキュリティが強化されたことにより難読化が廃止され、誰でもより容易にMod開発に取り組める環境へと進化している。

Modローダーの設計哲学にも違いがある。Forgeは重厚なイベントAPIと互換性レイヤーを備え、大規模Modに適した環境を提供する。一方でFabricは軽量で高速ロードを特徴とし、Mixinを中心に“必要最低限”の仕組みを整えることで、アップデートへの追随が速い。

さらに、サーバー側にはプラグイン文化が根付いている。Bukkit、Spigot、Paperといった系統ではイベント駆動APIによって「触ってよい場所」が明確化され、サーバー専用の拡張が事業化された。これにより、管理者と開発者が役割を分担しながら安定した運用と拡張を両立できるようになったのである。

近年、公式による難読化の廃止によってMod開発はさらに進化を遂げ、ForgeやFabricの発展に加えて新たにForge Neoも登場している。サーバー拡張の事業化も進み、Minecraftは単なるゲームにとどまらず、コミュニティ主導でビジネス化できる稀有な存在へと成長している。

配布導線とコミュニティ形成の“摩擦最小化”

Minecraftの配布と拡張を支えているのは、JAR+ランチャー方式である。単一アーカイブに資産とコードを束ねることで導入を簡略化し、差分更新によって帯域を節約する仕組みを備えている。これにより、OSごとのインストーラを避けつつ、導入時間を大幅に短縮することが可能となった。

さらに、アップデート戦略にも工夫がある。バージョン固定や互換レイヤー、Modローダーの分離といった設計によって、更新が行われてもコミュニティ文化が壊れることなく、持続可能な進化を確保している。

加えて、国際的な拡張性もMinecraftの強みである。JVMの普及率の高さと、言語依存の少なさが多国展開の摩擦を最小化し、世界同時展開を容易にした。Discordやフォーラム、GitHubといったプラットフォームを通じて成果物が循環し、二次創作の爆発的な広がりを生み出しているのである。

JAR+ランチャー方式は、Minecraftにおける“箱+管理人”の仕組みである。ゲーム本体をひとつの箱にまとめ、ランチャーという管理人が更新や互換性を調整することで、配布・更新・文化の維持を同時に実現することができた。

教育・経済の波及効果

Minecraftの拡張文化は、学習・経済・創作の三つの側面から支えられてきた。

まず、学習動機の創出である。「遊びを改造する」という強い欲求がJava学習の継続率を押し上げ、授業やワークショップ、オンライン教材を通じて成果が目に見える学習環境が成立した。

次に、サーバー経済圏の広がりがある。ホスティングサービスやプラグイン販売、マネタイズされたコミュニティ運営が国内外で展開され、言語的な障壁が低いことから参入の裾野が広がった。これにより、サーバー管理者と開発者が役割を分担しながら持続的な経済活動を築いてきた。

さらに、クリエイター人口の増加も重要である。Javaの敷居の低さが地理的・経済的条件を超えた参加を促進し、結果としてゲームの寿命を文化として延命させることにつながった。Minecraftは単なるゲームにとどまらず、学習・経済・創作の循環によって持続的な文化を形成してきたのである。

Minecraftのおかげで、Javaを使って“遊びを改造する”という認識が広まり、学校教育にも導入されるようになった。さらにサーバー運営のビジネス化が進み、経済的にも良好な循環が生まれたことで、Javaを扱う人々の数は大きく増加したのである。ゲームがここまで世界を変える力を持つ例は、極めて稀である。

それでもBedrockはC++になった理由(役割分担の合理)

それでもBedrock版がC++で開発されたのは、役割分担として合理的な選択だったからである。

まず、モバイルやコンソール環境の要件として電力効率・低メモリ消費・超低レイテンシが求められる。これらの条件を満たすには、ネイティブSDKを直接扱えるC++が最短の手段となった。

さらに、GC(ガーベジコレクション)によるポーズは体感品質を大きく損なうため、こうした領域では手動メモリ管理による制御性の高さが重視された。加えて、グラフィックス最適化においてもDirectX、Metal、VulkanといったAPIへ最短経路でアクセスできるC++の利点が活かされ、各プラットフォームに合わせた最適化を徹底することが可能となった。

その結果、言語選択は自然に分業へと収斂した。Java版は改造・コミュニティ・教育の中心として文化を支え、Bedrock版は到達範囲・性能・デバイス多様性を担う存在となったのである。こうして、技術的要件とブランド戦略が結びつき、Minecraftは両輪で拡張と持続を実現してきた。

一般にC言語系はデメリットも語られているが、モバイル環境ではむしろメリットが際立つ。バッテリー容量が限られる中でJavaは消費が大きく重くなりがちだが、C++を用いることで電力効率と低メモリ消費を再現でき、軽快な動作を可能にしたのである。

GCログとJIT統計の実例:停止時間・インライン率・逃避解析のベンチマーク分析

Minecraftの技術的背景を理解するには、実装や歴史を多角的に捉える必要がある。

まず、GCログやJIT統計の実例が示すのは、平均停止時間の分布やインライン展開率、逃避解析の効果といった指標である。これらはベンチマークと併せて解説され、Java仮想マシン上でのパフォーマンス特性を具体的に把握する手掛かりとなる。

GCログは、Javaが不要になったオブジェクトを自動で回収する仕組みを記録したものであり、停止時間やメモリ挙動を把握できる。

JIT統計は、Javaが実行中にコードを最適化する「JITコンパイラ」の挙動を示し、インライン展開や逃避解析の効果を数値化する。

これらの統計をベンチマークと併せて分析することで、Minecraftの処理がどこで効率化され、どこでボトルネックが生じているのかを明確に理解できるのである。

要するに、GCログとJIT統計を活用すれば、Minecraftの処理に潜む落とし穴を発見しやすくなるんです。

次に、コード断片の分析が重要である。LWJGLによる初期化処理、Fabric Mixinの差し込み例、NettyのChannelInitializer、Paperにおける設定差によるフレーム安定化など、各要素はMinecraftの拡張性と最適化の仕組みを端的に示している。

こうした技術的基盤があったからこそ、ユーザーによる改造文化が広がり、公式もそれを認めて支援する流れが生まれた。

その結果、サーバー構築やMod改造が持続可能な仕組みとなり、Minecraftはユーザーの希望に答える形で進化したゲームだと言えます。

さらに、歴史年表をたどることで技術的進化の流れが見えてくる。アプレットからスタンドアロンランチャーへの移行、ForgeとFabricの分岐、BukkitからSpigot、Paperへの派生、そしてBedrock版への分岐といった年次整理は、コミュニティと公式開発の相互作用を物語っている。

Minecraftは当初Web上でのアプレットとして始まったが、ユーザーの要望を受けてスタンドアロンランチャーへと移行し、その後もコミュニティの声に応じて拡張を重ね、ついには世界的なゲームへと成長した。こうした歩みは、ユーザーとの対話こそが進化を支える原動力であることを示している。

最後に、データ構造の詳細も欠かせない。NBTの圧縮設計、チャンク境界における更新順序、バイナリレイアウトの最適化といった工夫は、大規模ワールドを効率的に処理するための基盤であり、Minecraftの拡張文化を支える技術的土台となっている。

つまり、NBTの圧縮設計やチャンク境界処理といった内部のデータ設計がしっかりしていたからこそ、ユーザーが自由に改造・拡張できる文化が持続した。

こうした技術的土台とコミュニティ文化の結びつきによって、Minecraftは累計販売数3億本を超え、10年以上にわたり世界的な人気を維持してきた稀有なゲームとなったのである。

まとめ

結局のところ、MinecraftがJavaを選んだ理由は単なる言語の好みではなく、当時のインディー開発環境における合理的な判断と、その後の文化的波及を見据えた“設計の賭け”だった。

2009年当時、個人開発者が世界同時配布を目指すには、JVMによるクロスプラットフォーム性、IDEや標準ライブラリの充実、そしてLWJGLによるネイティブ連携といった条件が揃ったJavaが最短の選択肢だった。さらに、クラスローダーやバイトコード操作の柔軟性は、後にMod文化やサーバー拡張を成立させる基盤となり、アップデートのたびに文化を壊さず進化できる構造を育んだ。JIT最適化やGCの進化は「Javaでもリアルタイム性の高いゲームは成立する」という現実を証明し、チャンク分割やNBT圧縮といったデータ構造の工夫は広大なワールドを効率的に処理する足腰を支えた。こうした技術的土台があったからこそ、ユーザーによる改造文化が広がり、公式もそれを認めて支援する流れが生まれたのである。

結果として、Minecraftは累計販売数3億本を超え、10年以上にわたり世界的な人気を維持し続ける稀有なゲームとなった。つまり、Javaという選択は「作る・広げる・保つ」を同時に成立させ、技術と文化の両面からMinecraftを特異な成功例へと押し上げたのである。

もしこの記事が役に立ったと思ったら、シェアやコメントで教えてください。 いただいた声を今後の改善に活かしていきます。 最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。

コメント